ABOUT SOLID-WOOD

無垢材とは

日本人と”木”の歴史

HISTORY

日本人の暮らしと木とのかかわり

木のかたわらに人という字を添えて、「休」と書きます。

このような漢字の成り 立ちにも表現されているように、暮らしの中に木の恵みを取り入れることで、人は想像以上の安らぎを感じることができます。

森林が国土の約3分の2を占める日本では、古来、木は人に身近な存在であり、先人たちは木からさまざまな恩恵を授かってきました。

例えば、日本を代表する銘木・ケヤキは、その語源を「けやけき(際立った)木」とする説があるように、神社や仏閣の建築材、住宅の建具や床柱などに使われる「特別な木」として珍重されてきました。

また、ナラやタモなどの堅くて粘り強い材質の広葉樹は、日常的に酷使される身の回りの道具などに利用されてきました。

このような漢字の成り 立ちにも表現されているように、暮らしの中に木の恵みを取り入れることで、人は想像以上の安らぎを感じることができます。

森林が国土の約3分の2を占める日本では、古来、木は人に身近な存在であり、先人たちは木からさまざまな恩恵を授かってきました。

例えば、日本を代表する銘木・ケヤキは、その語源を「けやけき(際立った)木」とする説があるように、神社や仏閣の建築材、住宅の建具や床柱などに使われる「特別な木」として珍重されてきました。

また、ナラやタモなどの堅くて粘り強い材質の広葉樹は、日常的に酷使される身の回りの道具などに利用されてきました。

様々な工業材料が誕生し、素材選びの選択肢が格段に増えた現代においても、木は私たちの暮らしの中のあらゆる場面で使われ続けています。

特に近年は、健康への配慮から、住宅建築における自然素材の需要が高まっており、構造材はもちろん、床や壁などの内装材、建具、窓枠までにも(堅くて傷が付きにくい広葉樹を中心にした)無垢材が好んで使われています。

このように木と日本人とのかかわりの歴史を振り返ってみると、もの作りの材料として木のほかに適当な資源がなかったという物理的な事実もさることながら、それ以上に木という素材に対する並々ならぬ思い入れまでも感じることができます。

実際、日本人ほど木を愛好する民族は、世界中のどこにもいないでしょう。

昔も今も、私たちの潜在意識の中には木を慕い、そこに身を委ねたいという思いが変わることなく生き続けています。「木の文化」を心の拠り所としてきた、日本人の暮らし。

どんなに時代が変わっても、私たちの心の中から木への愛着や信頼感を消し去ることはできません。

特に近年は、健康への配慮から、住宅建築における自然素材の需要が高まっており、構造材はもちろん、床や壁などの内装材、建具、窓枠までにも(堅くて傷が付きにくい広葉樹を中心にした)無垢材が好んで使われています。

このように木と日本人とのかかわりの歴史を振り返ってみると、もの作りの材料として木のほかに適当な資源がなかったという物理的な事実もさることながら、それ以上に木という素材に対する並々ならぬ思い入れまでも感じることができます。

実際、日本人ほど木を愛好する民族は、世界中のどこにもいないでしょう。

昔も今も、私たちの潜在意識の中には木を慕い、そこに身を委ねたいという思いが変わることなく生き続けています。「木の文化」を心の拠り所としてきた、日本人の暮らし。

どんなに時代が変わっても、私たちの心の中から木への愛着や信頼感を消し去ることはできません。

木質系材料と無垢の木材

かつて、無垢の木材が「時代遅れの素材」と思われていた頃、木を新しい技術で加工し、工業材料のレベルに近付けることが「進歩」とされていました。

その結果、エンジニアリングウッドと称する木質系材料が続々と誕生。

狂う、腐る、傷が付く…といった従来の木材の弱点を補い、大量供給に応じることのできる新建材として、大いに役立てられてきました。

しかし一方で、このような木質系材料の登場により、あらためて無垢の木材の素晴らしさが見直されるようになったのは、当然のことかもしれません。

その結果、エンジニアリングウッドと称する木質系材料が続々と誕生。

狂う、腐る、傷が付く…といった従来の木材の弱点を補い、大量供給に応じることのできる新建材として、大いに役立てられてきました。

しかし一方で、このような木質系材料の登場により、あらためて無垢の木材の素晴らしさが見直されるようになったのは、当然のことかもしれません。

木を構成する細胞のひとつひとつは寒い土地では寒さに耐えるように、雨の多い土地では湿気に強いように、驚くほど緻密な仕組みで作られています。

それは、人間の知恵など到底及ばない、生命の神秘と言えるものでしょう。

近年、昔ながらの木の住まいが人気を集めているのは、木の細胞に備わったそれらの特性が、快適な住み心地をもたらしてくれるということに、多くの人が気付きはじめたから。

そして、同じく生き物である木で構成された空間は、私たちに深い安らぎを与えてくれるはずです。木質系材料と無垢の木材、その違いを、私たちは生き物としての根源的な感覚で知っているのです。

それは、人間の知恵など到底及ばない、生命の神秘と言えるものでしょう。

近年、昔ながらの木の住まいが人気を集めているのは、木の細胞に備わったそれらの特性が、快適な住み心地をもたらしてくれるということに、多くの人が気付きはじめたから。

そして、同じく生き物である木で構成された空間は、私たちに深い安らぎを与えてくれるはずです。木質系材料と無垢の木材、その違いを、私たちは生き物としての根源的な感覚で知っているのです。

地球に優しい素材

EARTH-FRIENDLY

木は炭素の貯蔵庫

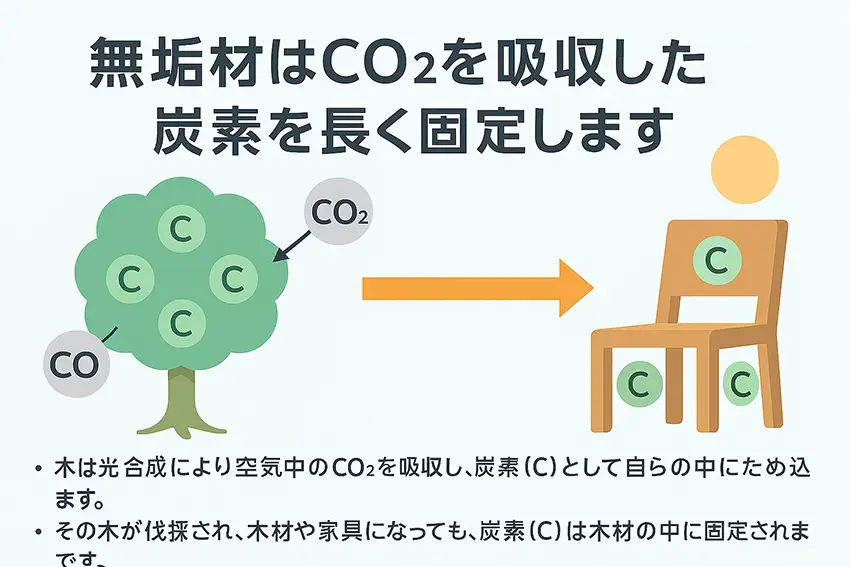

近年は地球温暖化対策が国際的な課題であり、温暖化の最大の原因とされるCO2の削減の糸口として、森林の働きに注目が集まっています。

木はCO2を葉から吸収し、光合成により炭素化合物に変化させて、樹幹内に固定します。しかも、伐採され木材として加工された後も、廃棄したり焼却しない限りはCO2を排出することはなく、そのままの状態を保ち続けるのです。

つまり、「内部に炭素をストックし続ける」という点で、木材は森林にも似た働きをしていることに。

木を伐り、家具や住まいに利用し、その一方で、伐った場所に新しい木を植える…こうしたサイクルを維持し、木材の廃棄量、焼却量を極力抑えることで、温暖化防止に少しでも結び付けることができるはずです。

木はCO2を葉から吸収し、光合成により炭素化合物に変化させて、樹幹内に固定します。しかも、伐採され木材として加工された後も、廃棄したり焼却しない限りはCO2を排出することはなく、そのままの状態を保ち続けるのです。

つまり、「内部に炭素をストックし続ける」という点で、木材は森林にも似た働きをしていることに。

木を伐り、家具や住まいに利用し、その一方で、伐った場所に新しい木を植える…こうしたサイクルを維持し、木材の廃棄量、焼却量を極力抑えることで、温暖化防止に少しでも結び付けることができるはずです。

木材はエコマテリアル

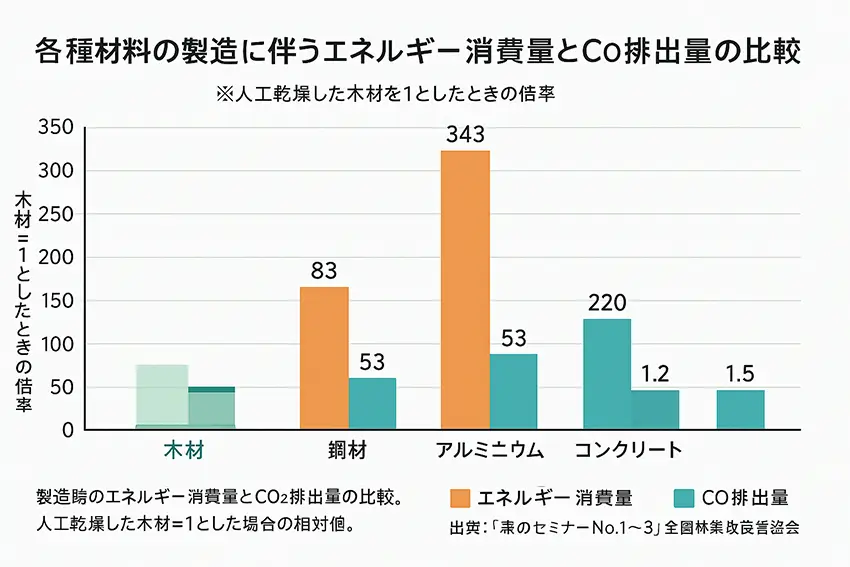

木材は他の建築資材よりも製造時のエネルギー消費量とCO2排出量が少ないことも大きな魅力です。

1m3あたりの製造にかかる場合で比較してみると、人工乾燥した木材・1に対して、鋼材のエネルギー消費量は83倍、CO2排出量は53倍にもなります。

さらに、アルミニウムではエネルギー消費量は343倍、CO2排出量は220倍にもなるのです。

木材は、伐採や運搬などの工程で多少のエネルギーは消費するものの、木自体の成長に必要なのはクリーンで無尽蔵な太陽エネルギーくらいで、木材は地球に優しいエコマテリアルといえます。

とはいえ大切なのは、木材を利用した後、それをできる限り長く使い続けるということ。

木の家具を20年ごとに買い替えるのと100年使うのとでは、エネルギー消費量が5倍も変わります。

木は形を変えた後も愛着を持って使い続けることが、地球環境のためになるのです。

1m3あたりの製造にかかる場合で比較してみると、人工乾燥した木材・1に対して、鋼材のエネルギー消費量は83倍、CO2排出量は53倍にもなります。

さらに、アルミニウムではエネルギー消費量は343倍、CO2排出量は220倍にもなるのです。

木材は、伐採や運搬などの工程で多少のエネルギーは消費するものの、木自体の成長に必要なのはクリーンで無尽蔵な太陽エネルギーくらいで、木材は地球に優しいエコマテリアルといえます。

とはいえ大切なのは、木材を利用した後、それをできる限り長く使い続けるということ。

木の家具を20年ごとに買い替えるのと100年使うのとでは、エネルギー消費量が5倍も変わります。

木は形を変えた後も愛着を持って使い続けることが、地球環境のためになるのです。

無垢の木材がもたらす癒し

森の中に入ると、爽やかな空気が広がり、かすかな香りが満ちていることに気が付くでしょう。

この香りの正体がフィトンチッド。木などの植物が発散する揮発性の物質で、心身をリフレッシュさせ、抗菌、防虫、消臭などの効果をもたらします。

また、渓流や滝のある森には「空気のビタミン」とよばれるマイナスイオンが充満しています。

マイナスイオンは、水が飛び散ったり風が吹いたりした時のエネルギーにより、空気中の電荷がマイナスになることによって生じるもので、体内に取り入れることでリラックス効果を促進してくれます。

室内においても、コンクリートなどの工業材料よりも、呼吸する無垢の木材でできた空間の方が、空気中のマイナスイオンの割合いが高いことが分かっています。

私たちは、日々の暮らしの中に、身近な自然である木の家具を取り入れるだけで、さまざまな快適効果を感じることができるはずです。

この香りの正体がフィトンチッド。木などの植物が発散する揮発性の物質で、心身をリフレッシュさせ、抗菌、防虫、消臭などの効果をもたらします。

また、渓流や滝のある森には「空気のビタミン」とよばれるマイナスイオンが充満しています。

マイナスイオンは、水が飛び散ったり風が吹いたりした時のエネルギーにより、空気中の電荷がマイナスになることによって生じるもので、体内に取り入れることでリラックス効果を促進してくれます。

室内においても、コンクリートなどの工業材料よりも、呼吸する無垢の木材でできた空間の方が、空気中のマイナスイオンの割合いが高いことが分かっています。

私たちは、日々の暮らしの中に、身近な自然である木の家具を取り入れるだけで、さまざまな快適効果を感じることができるはずです。

家具を知る

FURNITURE